B站女职员-三亚检察院竟不起诉-内幕揭秘-遭干部邵某性侵-海南三亚出差

当事人自述在三亚出差期间遭性侵并质疑不起诉决定,称程序告知延迟、证据审查失当,呼吁异地复核与问责公正,并强调职场权力不对等与“完美受害人”刻板要求,期盼法治纠偏。

芥末小章鱼

时间线复盘与争议焦点 不起诉决定 证据标准 申诉走向

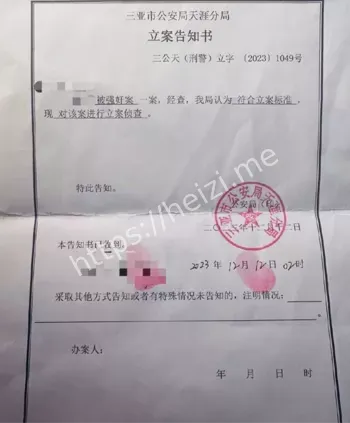

当事人称,2023年12月在三亚出差期间报案,后续侦查、审查起诉数月推进。2024年出具不起诉决定,她随即提出申诉。争议集中在三处:其一,DNA与体液检出被承认为“发生性接触”,但因“明显损伤不足”而未按强奸认定其二,关于另一名女性的录音佐证价值是否被充分审查其三,涉案衣物、检材的去向与鉴定是否完备。她认为这些问题没有得到程序化解答。

证据“强度”与“解读”的拉扯 DNA检出 伤情评估 意志违背

案件之所以刺痛舆论,是因为“有接触必然自愿”的逻辑张力。DNA与精斑只能证明发生过性接触,是否“违背意志”需要综合情境、证言、通讯、行为轨迹与伤情。若仅以“表征性损伤不足”否定强制性,可能忽略威胁、胁迫、权势不对等等非物理暴力情形。当事人还质疑证物缺位与鉴定迟滞,要求补做检验、复核时间线、比对视频与通联,给出可以经得起质证的链条。

程序瑕疵与权利救济 权利告知 阅卷申请 延迟送达

当事人展示的材料称,告知权利文件制作在前、实际送达在后,阅卷申请屡受阻,导致补证与陈述窗口被压缩。她据此主张程序违法并影响实体判断,要求由更高层级或异地机关全面核查,包括:是否依法及时告知案件进度是否保障律师查阅、摘抄、复制权是否对补证申请作出书面答复。程序不只是形式感,而是“可辩护性”的生命线,一旦折损,裁量就容易被质疑。

“事后行为”能否反证“自愿” 购买药物 工作互动 社会预期

不起诉理由被指涉“事后行为逻辑”:如买避孕药、第二天在公开场合完成工作等。当事人反驳称,这是在恐惧与职业风险下的“自保与维持”,不能反推“自愿”。学理上,“事后行为”需谨慎解读,既可能是创伤后的应激,也可能是关系常态的延续,脱离语境就下结论,属于证据解释风险。公域期待“完美受害人”的刻板脚本,往往忽视现实处境的被动与脆弱。

相似指控是否构成“行为模式” 录音综证 交叉印证 相关性审查

当事人提供与另一名女性的长时录音,称其中包含类似侵害与拍摄威胁的描述。争点在于:是否具有高度相似性、是否与本案具有关联事实、是否满足证据能力与可采性。若能经法定程序核验、排除污染与诱导,并与客观证据互相支撑,或可形成“行为模式”印象若矛盾重大或来源不清,则应谨慎采信。答案不在网感,而在法定的交叉印证。

公共关切与纠错清单 异地复核 证据复验 信息节点公开

舆论要的不是“带节奏”,而是“可验证”。可操作的路径包括:一、异地复核,避免“同域审查”引发的偏见疑虑二、证据复验,对DNA谱、检材链条、视频时间码、通联基站复核三、程序补正,书面化答复阅卷与补证申请四、节点式信息公开,在不侵害隐私的前提下说明理由与依据。黑子网用户的建议也很朴素:把情绪让位给证据,把悬念交给程序。

职场与权力的不对等 风险防线 组织责任 情绪托举

不论个案结论如何,“权力不对等的职场性骚扰性侵风险”是真问题。建议单位完善差旅与会务的“第三人陪护”“双人入住审核”“深夜社交豁免”机制建立匿名报告、心理支持、法律援助“三件套”。组织要承担托举责任,而非把风险打包丢给个人的勇敢。

结语

当事人要的不止是同情,而是“看得见依据的结论”。案件仍在争议,就让证据跑在前、程序站在中、情绪退半步。给公众一个可复核的答案,也给每个普通人一条可依赖的路。